宋桂红是大庆油田总医院儿科37病区的护士长,2020年4月3日她作为突击队员,主动请战进入留观病房担任护士长。她在新冠肺炎的忙碌中写了日记,记录工作中的点点滴滴。她的日记没有自己的身影,只有身边战友带给她的感动,以及对生命的感悟......

无言的告别

2020年5月6日 上午 天气晴

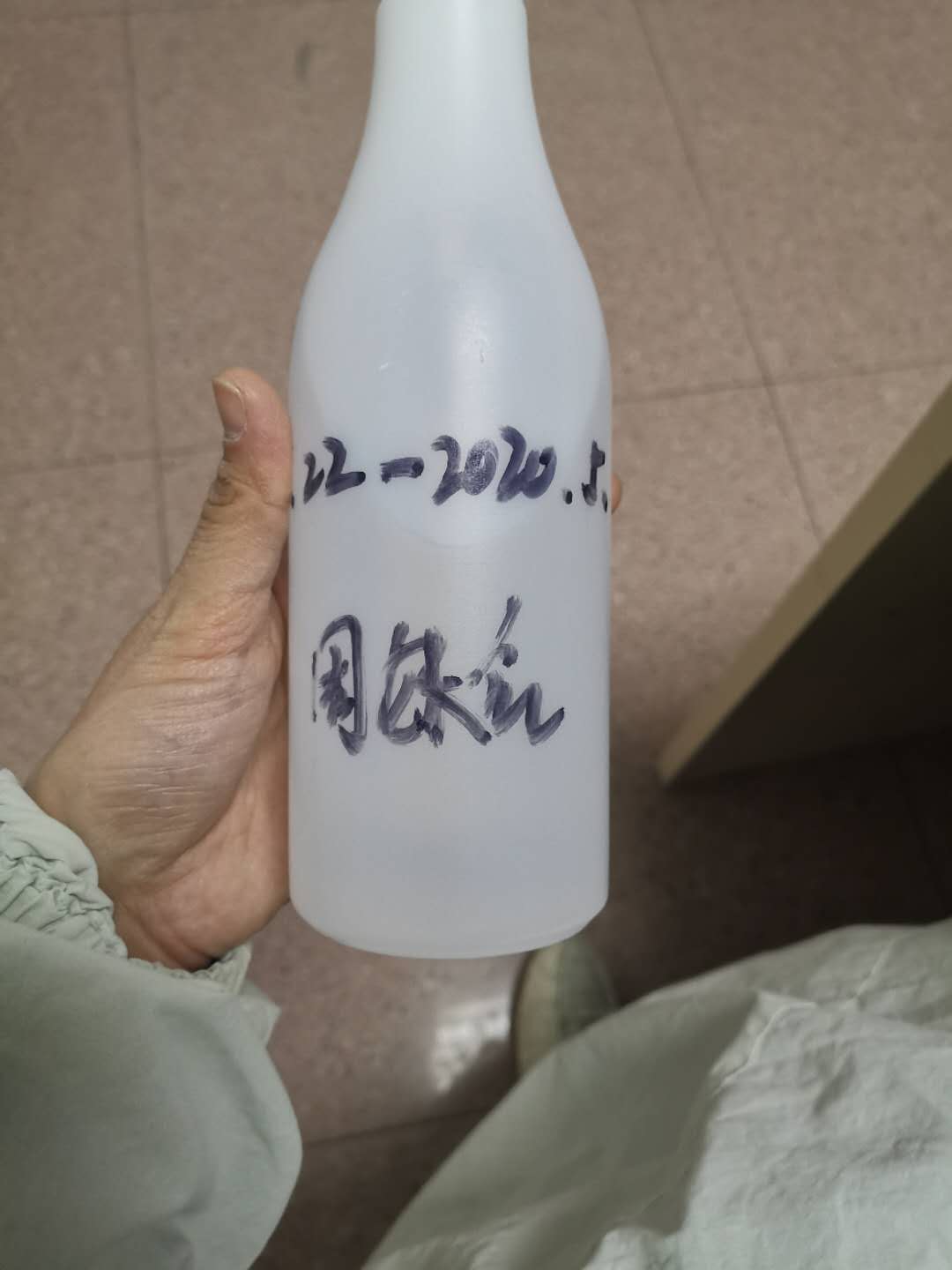

当看到消毒液上开启人“周姝含”的名字,让我鼻子酸酸的。就在昨天她离开了留观病房,回到自己的工作岗位。和他一起离开的还有11名战友,一个月前,我对她们全然不了解,一个月后,她们是我得力的助手,是我并肩奋斗的战友!

记得搬到门诊二部的那个晚上,搬家的第一天,我们就开诊,收治了一个从急诊科送来的气管插管的患者。当天周姝含和段静值班,当隔着玻璃门看到,一左一右,一边推着平车,一边捏复苏囊,另一人一手推平车,一手举点滴,瘦小的身躯费力跋涉时,我以最快的速度,穿好防护服冲到里面,配合着捏复苏囊,上监护,心肺复苏......而外面的留守护士小安以百米冲刺的速度取回各种抢救药物。

其实不止是专业的抢救,生活护理也不在话下。给患者打水,喂饭随叫随到,处理患者的大小便也绝不含糊。我们不止是护工,也是搬运工,每天运送医疗垃圾,楼上楼下几十趟,抬着几十斤的袋子,每一级台阶都步履蹒跚,当汗水浸透衣襟,风一吹透心的凉,然而没有一个人退缩。这时候,我们不分性别,不论年龄,有的只是共同的名字一一“护士”。

和姐妹们一起的日子是痛并快乐的,虽然患者特别多,但大家有活一起干,心往一处想,劲往一处使,没有吃不了的苦。记得那个刻骨铭心的日子,4月20日,短短8个小时,收治了11名患者,脑外术后,意识不清,生活不能自理......各种的难题摆在我们面前,护士姐妹们都是好样的,没有一个叫苦叫累,下夜班不回家连轴转也没有一句抱怨。疫情是一块试金石,我的姐妹们不仅经受住考验,也在疫情大考中,向总院交上一份满意的答卷。

这样的团队,这样的战友,因为救治患者,我没有来得及送他们,时间匆匆,来不及告别。

生命的感悟

2020年5月7日 中午 天气阴

来到留观病房,对生命有了新的感悟。从前在儿科,看到的是生命,是希望,是无限的憧憬,是美好的未来。在留观病房,看到的生命的另一头。

秀大娘是我们这的老患者了,整整住院17天。刚开始时,我们以为他也和其他患者一样,一周就可以出院或者转到其他病房治疗。但肺CT显示,病变进行性加重。

大娘是科里重点关注的对象。病情初期,大娘每天擦把脸,很注意自己的形象。而当疾病发展到后期,被病痛折磨的她就顾不上许多了。慢阻肺根本躺不下,只能在病床上端坐,每天听到她痛苦的呻吟, 我们也无能为力。她喜欢我们给她按摩,捶背、抹胸、揉腿,我们戏称这叫服务“三件套”,我们只要一有时间就给她来个“三件套”。

一天, 我给她做“三件套”时,她说,给我揉揉大椎,穿着厚重的防护服,我没听清,听成了“追谁”,“追谁”逗的秀岩大娘难得一笑“还追谁,大椎、给我揉大椎”,从此这也成了我俩之间的暗语,我逗笑她的方式。

当疾病不可逆的进展,她不得不上呼吸机治疗时,我再也听不到她喊护士、再也不能用“追谁”逗她了。当我查房帮她把零乱的头发整理一下,擦去她眼角的污渍时,我的心头不禁一颤,眼泪在此时止不住的流下来,十几天的身体按摩,让我对她产生了很深的感情。

在普通病房里,患者有家属,有陪护,我们做的更多的是专业护理。而在这的十几天中,我们既是护士,也是护工,更是每名患者的亲人,彼此之间的情感,很难用语言描述。当我们替家人送患者生命的最后一程,让患者有尊严的离开,同时让家属没有遗憾,这时,我觉得护士的职业真的很伟大。

20分钟的守候

2020年5月15日 晚8时

一说到CT ,很多人的反应是能不做尽量不做,害怕受辐射。可有这样一个人,在CT 室的扫描间里一呆就是20分钟,他既不是CT的医生,也不是患者,更不是陪护,那他是谁呢?

他就是我们留观病房的医生,张煜。他陪伴的,是非亲非故的患者,郭大娘。郭大娘是脑出血术后患者,意识不清,躁动,有坠床的风险,需要约束。一不留神她灵活的双手就会把身上的管路都拔下来。所以每次给她翻身,拍背,换纸尿裤,都是一个“大工程”,一个护士负责干活,另一个负责把住腿,每次都得叫医生帮忙把住手。今天他需要做CT,知道她不方便转运,主任带着四个医生一起进入污染区,好容易把她抬到床上,推到CT室,约束在CT床上,但她不仅不能双手抱头,还双手乱抓。为了让检查顺利的进行,为了不让患者把管路拔掉再遭罪,张煜主动要求留在扫描间。20分钟里,没有任何防护,有些伤害是无形的。

这20分钟,在我心里是无可替代的漫长。要问患者是否感激他,其实患者根本不知道曾经有人默默地在她身边守候。

226,是个很单薄的数字,但要是换算成生命,你觉得它够厚重吗?够分量吗?在每一个数字背后,都是一个鲜活的生命。

226,是从隔离病房开诊以来出院的患者数,其中,有165是以急诊收入院。

226,是新冠疑诊的患者,他们的痊愈出院,使这个数字不断叠加。

226,是一个单独的个体,然而他的背后,是医护人员精心的诊治,口干舌燥的询问病史,看到患者桌上的水,只能咽口吐沫。是数以万计的脚步才成全了这一个一,这背后,也许有上百次的翻身,按摩,上百次的换纸尿裤,处理大小便。

226的背后,还有上千份标本的采集,上千次的搬运患者去做检查,是繁重、是艰难、是步履蹒跚,是每一次艰难的呼吸,是脸上的勒痕;是渐宽的衣带,是哮喘的发作,是频发的早搏,是复发的眩晕症,是挑战医护人员的生理极限。一切只为了成全这一个一。

226的背后,是上千次不喋不休的沟通,是上千次物品的传递,是你根本看不到的沉重的垃圾。

226又是一个精准的次数,是当患者出院后仔细的擦拭,消毒,而背后还有更多模糊的数字,更多无形的付出。

是护士全程24小时的照顾,患者所有的生活都在一个屋,护士从打针到发药,从打水到收屎收尿,从翻身拍背到全身按摩,从一句简单的你好到家里七大姑八大姨,就为了做你的解语花,就为了你们能康复出院。

226,是医务处、护理部、感染科、药剂、器械科、检验、标本取送、影像、输血、后勤.......等等医院众多科室的联动,才成全了这一个一。

把美好的祝福送给226,愿寄托着总院全体医护人员希望的你们,一切都好。